コード弾きをカッコよく聞かせる要素のひとつに「リズムの変化」があります。リズムは感覚的に落とし込んでいくことが大切です。少し習得が難しい部分ですが、まずは使いやすい用法で感覚を掴んでいきましょう。

今回は、「分散和音」を用いてリズムの変化を作る方法を2回に分けて解説していきます。

この記事のポイント

- 分散和音を使って、簡単にリズムの変化を作る方法がわかる。

- 実際の楽曲にどのようにアレンジを加えていけばよいかがわかる。

1.分散和音とは?

分散和音とは、「構成音(コードトーン)をいくつかに分けて鳴らす方法の」ことです。よく聞く「アルペジオ」も分散和音の一種です。

これまでのコード弾きは和音を同時に鳴らす弾き方が中心でしたが、分散和音を活用するとよりリズムを豊かに表現できます。

1. 代表的な分散和音の奏法

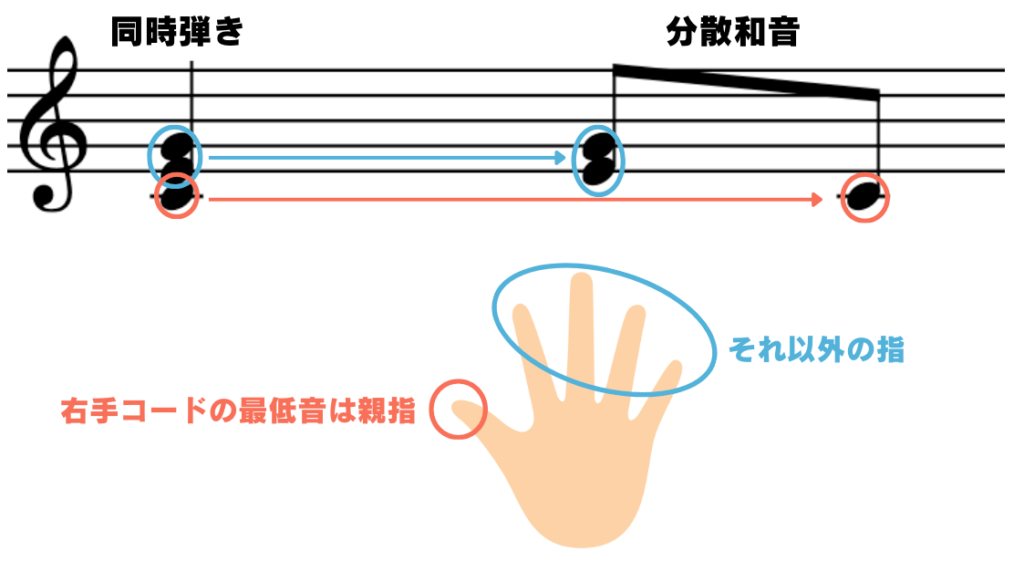

よく使われる分散和音のひとつに、「親指とそれ以外の指」を交互に鳴らす奏法があります。転回形を問わずあらゆる押さえ方に使えて汎用性の高い奏法です。

右手のコード弾きは、下の図のように最低音が親指になります。それらを順番に、または交互に動かしリズムを表現できるわけです。

下記のような奏法はバラードで非常によく使われます。コードの同時弾きと並んでよく使う奏法なので、セットで覚えていつでも使えるようにしておくとよいでしょう。

では、この奏法を応用して伴奏のリズムに変化を加えていきましょう。

2. リズムの変化とは音符の変化

リズムの変化とは音符の変化です。音符の変化とは「音符の細かさ」と「タイミング」で表せます。ここでは「音符の細かさ」について見ていきましょう。

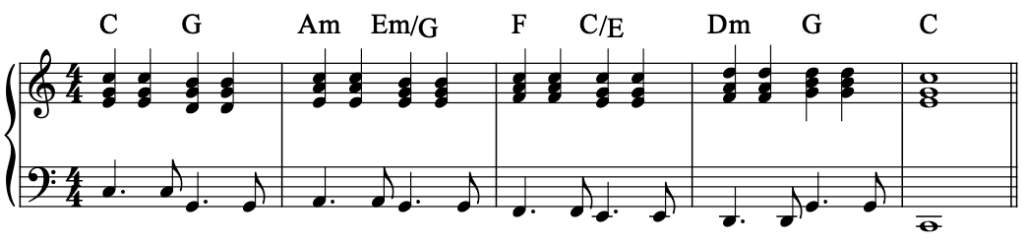

一定のパターンの中で音符に変化が加わればリズムに変化が生まれます。下記の伴奏で一番細かい音符は8分音符ですが、より細かい16分音符の音符を加えてみましょう。

a. Before

今までのパターン。一番細かい音符は8分音符です。

b. After

分散和音を16分音符で加えたパターン。これだけでもリズムの雰囲気が変わったことがわかると思います。伴奏の中にこのような細かい音符を盛り込むと、イキイキとしたノリを感じやすい雰囲気を作ることができます。

3. 左手とのコンビネーション

前述のパターンの左手をオクターブに変えてみましょう。

ルート弾き単音の時よりリズムが複雑に感じられたかと思います。左手の親指は、右手のリズムの補助をするようなイメージで、少し弱めに弾くと右手のリズムと絡みやすいです。

2.分散和音を入れるポイント

分散和音を加えることで、リズムの印象が大きく変わることがわかりました。ただし、どこでも闇雲に入れればよいものでもありません。

どのように加えるのが効果的なのか、その考え方やヒントを解説していきます。

1. 2・4拍目に加える

分散和音は基本的に2拍目か4拍目に入れるとアレンジがまとまりやすいです。ポップスのリズムは、基本的に2・4拍への重心が表現される「バックビート」という考え方で演奏します。

わかりやすいように全ての2・4拍目に加えてみました。

実際の演奏ではここまですることがありませんが、タイミングの理解のために一度全ての2・4拍目に加えてみるとよいでしょう。慣れてきたら間引いていき、ちょうどいい量感を探ってみてください。

2. 3拍目に加える

3拍目に分散和音を加えると少しトリッキーな雰囲気になります。

どことなくシェイクビートのような雰囲気を感じることもできますね。

3. 加える箇所を吟味する

加える箇所のポイントがわかったら、次は加える箇所を吟味しましょう。毎小節ごとに同じ箇所に同じパターンが演奏されると逆に「単調」になります。セクション全体で加える箇所を吟味してみましょう。

このように加える箇所がほどよく散らばるとバランスがよくなります。

ポイントはメロディーを意識すること。最初はよくわからないと思いますので、4小節に1〜2回と決めて「どこに入れると自然になるか」を考えながらいろいろ試行錯誤してみてください。正解はありませんので、自分なりにやってみましょう。

まとめ

分散和音の意味は広いですが、今回紹介した弾き方はシンプルながら汎用性が高く、ぜひともマスターしてほしい奏法です。拍を意識して練習していくとだんだん感覚が備わっていきます。楽に演奏できるまでやりこんでみてください!

この記事のポイント

- 同時弾きと分散和音はセットで覚えていつでも使えるようにしておく。

- 分散和音を16分音符で入れる場合は「2・4拍目」「3拍目」を意識する。

- 分散和音を加える頻度と箇所を吟味するとバランスのよい伴奏になる。